明清西南矿冶技术研究

本项目致力于研究喜马拉雅高原东南部地层褶皱区的矿冶史研究。该地区大部分处于中国西南部及其与之相邻的东南亚高山地区。因研究中的物流可行性问题,本项目的地理空间大体限于云南,贵州西北部以及四川西南角。本区域铜器时代的矿冶极具知名度,南诏大理时代文物不少,宋元已降的矿冶史却相对模糊。处于该地区的大理国于1253年被蒙古所灭,据说原因之一便是蒙古国听说该国富有金银。元代(1279年-1368年)史料反映西南地区银矿业发展迅速,但是对矿点地名却付之阙如。明代(1368年-1644年)文献提及该地区的银、铜、锡、铁等矿产以及将近30个银矿地名。不过根据相关税收记录分析,矿业规模都较为微小。清代(1644年-1911年)文献中有关记载相对多一些,矿点地名约达200个。自雍正朝开始,清政府尤其重视滇铜,原因是作为制作铜钱的原料,当时铜资源非常紧张。铜政史料反映,18世纪以降,铜矿业中的矿点数量和开采规模方面都出现空前的发展。这种发展一直持续到太平天国起义爆发。当时由于西南地区内乱,矿业衰竭。与此相对,清代时期的银、铁、锌、锡等金属矿开采规模仍停留在明代水平。

从史料能了解到的矿冶史相对有限。1908年到1949年云南省有关调查资料记载了2000多座古代开采过的矿。虽然这些矿大多数规模和时代不清,它们的数量反映出历史文献未录的矿点数量非常多,至少占总数的90%。此外,史料记载的开采和冶炼技术仅限于19世纪前期的概况,而不涉及许多关键技术和细节。例如,表面开采技术,如捡矿、冲沟,还有地下开采矿井和平巷进山,有计划的坑道都有遗迹,可是这些技术的应用情况和进化情况尚未进行研究。冶炼技术方面,19世纪前期才有资料反映清代中后期大部分冶炼工艺都用尺寸相当大的炉子,可是技术细节和历史演变并不清楚。

本项目的研究对象是矿冶史上迄今缺乏研究的地区和时段,基础工作是通过考证确定矿点位置,再进行田野考查,分析有关文献和遗迹,以便对西南地区进行系统科学的矿冶史研究。

本项目的三方合作伙伴秉着互补互利的原则展开合作。杨煜达和金兰中(Nanny Kim)的明清银矿研究展示了迄今田野考查的成果并开发出一套有助于分析文献缺乏条件下进行区域地理分析的方法(2009-2014年的准备工作以及 2015-2018年DFG项目期间金兰中的全职研究成果)。李晓岑因拥有多年冶金史研究经验以及一个完备的科技史研究团队,有条件对矿冶遗迹进行实验室样本分析,从而在技术史上取得突破性的新认识。薛凤(Dagmar Schäfer)负责从长期知识结构、科技思维、应用变迁的宏观角度研究相关问题。

本项目应用多种跨学科方法,以解决各种问题,包括由于资料缺乏导致的传统研究方法的不足 。首先,利用包括历史地名学和矿点周围地名分析等专门方法,对多种历史地理数据进行分析,以寻找和确定矿点位置。其次,确定矿点位置后,可以进行针对性的田野考查,并搜集当地的遗迹和口述历史。再次,样本分析为技术复原研究提供科学数据。最后,GIS地理分析则提供矿点的自然和人文地理背景分析。

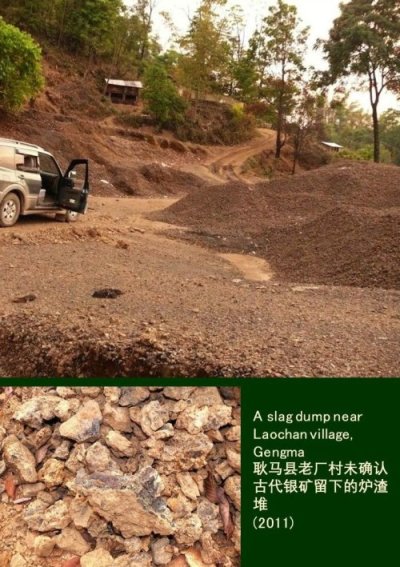

本项目网页主要展示本项目的基础研究,即矿点的田野考查。展示的资料包括文献线索分析、田野考查报告、地图、照片以及分析结果。原则上,我们考查过的每一个矿点都作为一个研究单元来处理。个别情况下,距离非常近或者共享一个矿床的几个矿点作为一个研究单元来处理。考察过的矿点的各种资料是本项目研究的核心内容,本网页将陆续提供有关新内容。资料部分会有些草稿的痕迹,但尽量根据最高科研标准进行分析。

如需查找特定矿点资料,可以参见地图上标出的矿点链接,也可以参见所有考察过的矿址链接。如需引用资料,请参见参考资料”。

如果有兴趣研究矿点在区域历史上的背景,可以参考“西南地区以及周围山区的矿物”网页。该网页中的附属网页提供在人类历史上开采利用过的常见矿物的简介。需要指出,这些简介不是科研研究成果,而是作者检索到的一般概况,所以基本不引用分析资料。