Newsletter November 2014 Nr. 78

INHALT

Faktionen oder keine Faktionen: das ist hier die Frage! Factions or no factions – that’s the question!

Josie-Marie Perkuhn rezensiert für uns das 2014 erschienene The New Emperors: Power and the Princlings in China von Kerry Brown.

Liu Jinzhong in Beijing, Shanghai und Moskau

Thomas Kampen berichtet von den Spionagetätigkeiten Richard Sorges und Liu Jinzhongs im China der 1930er-Jahre.

Die Sinologie und der Kalte Krieg

Welchen Wandel erfuhr die Sinologie im Spannungsfeld zwischen Ost und West? Dieser Frage widmet sich Jason Franz in seinem Artikel und gewährt einen Einblick in die Sinologietraditionen zu beiden Seiten des "Eisernen Vorhangs".

Wir brauchen die Qualitätssicherungsmittel!

Faktionen oder keine Faktionen: das ist hier die Frage!

Factions or no factions – that’s the question!

Kerry Brown, Professor an der Universität Sydney, besticht in seinem jüngsten Buch „The New Emperors: Power and the Princlings in China,“ (2014), zur Machtübernahme der amtierenden politischen Elite mit interessanten Einsichten und einem informativen Faktenreichtum. Er schildert den steinigen Weg Xi Jinpings auf dem Weg zum 18. Parteikongress und wirft einen längst überfälligen Blick auf die fünf „glanzlosen Sterne“ neben den zwei „strahlenden Sonnen“ im Politbüro-Universum. Es ist ein anekdotenreiches Buch, das zwei Jahre nach dem Machtwechsel mit der obsoleten Faktionszugehörigkeit aufräumt und ein Konzept politischer Eliten mit sich pluralisierenden Netzwerken präsentiert.

Die starre Dichotomie der politischen Faktionen innerhalb der kommunistischen Partei gehört ins 20. Jahrhundert verbannt, das Konzept hat seine Schuldigkeit getan und die ideologisch verbrämten Faktionen sind im Zuge von Reformbestrebungen und Globalisierung schleichend durch ebenso wirkmächtige Netzwerke ersetzt worden. Mit einem nahezu polemischen Anstrich führt Brown den Feldzug gegen Chinas Faktionalismusforschung an: „Factionalism as a means to understand elite politics in China probably reached its zenith in the build-up to the 2007 Party Congress that year“ (S. 19). Brown beschreibt den zunehmenden Einfluss elitärer Netzwerke, der sich nicht nur auf Chinas politisches Tagesgeschäft auswirkt, sondern auch auf die Auswahl und auf die unterstützende Machtbasis der Führungsspitze selbst erstreckt. Kernstück sowie große Stärke des Buches ist unweigerlich die biographische Verortung der so gleichförmig wirkenden sieben Mitglieder des Politbüros in ihren vernetzten Hintergrund.

Das Buch beginnt mit einer anekdotischen Einführung der vernetzwerkten Führungsriege –„the networked leadership“. In sechs Kapiteln behandelt Brown die Machtstruktur im Politbüro, den ereignisreichen Vorlauf zum 18. Parteikongress, die Machtübernahme Xi Jinpings als „Emperor“ mit Li Keqiang sowie den fünf weiteren Mitgliedern an der regierenden Spitze. Brown endet mit einem Ausblick auf die Widersprüche eines Modernen Chinas. Der Autor wirft auf 244 Seiten Licht auf die Princlings in ihren meist ‚schattigen’ Unterstützergruppen.

Es sind elitäre Netzwerke, die sich seit der Reform- und Öffnungspolitik gebildet haben und auch durch eine anhaltende Pluralisierung des Politik- sowie Gesellschaftssystems entlang sektoraler und provinzieller Linien weiterhin entstehen. Aus einer politikwissenschaftlich liberalen Perspektive wäre die Rede also von Interessengruppen, die Chinas Machtpolitik bestimmen. Interessengruppen, die entweder einer Wirtschaftsbranche, wie der Ölindustrie, bzw. einer institutionalisierten Kooperation, wie der Shanghai Group, entstammen oder den tradierten „networks from soil“ – in Anlehnung an das einschlägige Werk Fei Xiaotongs aus dem Jahr 1947 (S. 37) – zugeordnet werden können. Auf die zahlreichen bürokratischen Netzwerke der Kommissionen und Institutionen wird zwar hinweisend rekurriert (S. 48-49), eine detaillierte Verortung der bürokratischen Politik bleibt hingegen weitestgehend aus. Bei genauem Lesen wird ein nachwirkender Einfluss der gesellschaftlichen Prägung durch die traditionellen Lager und die Zuordnung zu denselben jedoch nicht vollends negiert: so spielt die ideologische Fundierung weiterhin eine wichtige Rolle, etwa wenn Wen Jiabao sich eines reformistischen Zungenschlags bedient (S. 30) oder Xi Jinping an die moralische Verantwortung eines Sozialismus in Anlehnung an Mao erinnert (S. 195). Und von einer Absage an das familiäre Erbe der privilegierten Verbindung bis in die Gründergeneration der Kommunistischen Partei ist die professionalisierte Politikerriege weit entfernt, schließlich baut auch der gegenwärtige Parteichef auf seine politische Herkunft (S. 108-109).

In einer anekdotischen Schilderung des langen und mit Gerüchten gepflasterten Weges zum 18. Parteikongress fasst Brown die Ereignisse um den gestürzten Kontrahenten Bo Xilai, das mediale Totsagen und die anschließende Widerauferstehung Jiang Zemins sowie die unglückliche Amtszeit Hu Jintaos zusammen. Insbesondere greift er den Hu gegenüber negativ gestimmten Zeitgeist auf. Hus liberale Hand habe sich gegen ihn gewandt und Kritikern zu viel Raum überlassen. So wird Hus Politik mit dem Label „do nothing, stop everything“ (S. 68) bezeichnet, die innerparteilichen Demokratiereformen als rudimentär verschrien und die angestrebte Reformpolitik als zu reaktiv abgestempelt. Brown schreibt dazu: „crises were dealt with as and when they occurred, with no pre-emptive constructive strategy to make sure they didn’t happen in the first place“(S. 68). Gegen diesen Makel setzt der Hoffnungsträger Xi Jinping eine ‚Politik der starken Hand’ mit seinen Führungskompetenzen und dem beigestellten Regierungsnetzwerk: das Politbüro. Mit Sicherheit hat Hus liberaler Führungsstil eine Interessenpluralisierung befürwortet und abweichende Meinungsäußerung zugelassen, ob das nun aber eine Gefahr für ein sich wandelndes China ist oder ein gerade notwendiger Schritt, der nun wieder unterbunden wird, steht und fällt mit ‚den Sternen’. In drei anschließenden Kapiteln widmet Brown sich ausführlich den Mitgliedern des Politbüros. Den zwei „Sonnen im Universum“, Xi Jinping und Li Keqiang, kommt jeweils ein eigenes Kapitel zu, während das fünfte Kapitel unter dem verheißungsvollen Titel „The Stars around the Two Suns“ die fünf ‚unscheinbaren’ Mitglieder ins Scheinwerferlicht stellt. Browns Perspektive lässt keinen Zweifel daran, dass Xi Jinping sich selbst als neuen Herrscher –„New Emperor“– inthronisiert. Zielstrebig sucht der Regierungsführer die Wortphrasen von moralisch sozialer Verantwortung und sozialistischer Reformbemühungen mit Inhalten zu füllen. In diesem Kontext steht auch der Anti-Korruptionskampf des „Neuen Chinas“ (S. 102 -103).

Als Sohn von Xi Zhongxun steht Xi Jinping in direkter Verbindung zur „royalen Elite“ der Kommunistischen Partei und profitiert von dem Ruf seines Vaters. Xi Zhongxun sei nahezu einzigartig in seiner Generation, da er in keinerlei Weise mit den Lefties assoziiert werden könne, schreibt Brown (S. 109). Die Familienbande seien als Machtbasis für Xi Jinping zwar ebenso wichtig, wie für seine Vorgänger, jedoch bestünde die große Fähigkeit darin, die Familienangelegenheiten außerhalb des Tagesgeschäfts zu halten und sie nicht in Konflikte zu verstricken. So vermutet Brown: „one of the key skills that has helped Xi in becoming Party leader, beyond patronage and network building, has been managment of his relatives“ (S. 117-118).

Die internationale Bedeutung Chinas nimmt stetig zu und so ist das Anliegen Browns nur begrüßenswert, allen sieben so ‚gleichförmig wirkenden Männern’ im Politbüro eine gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Mit der juristischen Grundausbildung setzt Xi Jinping auf Li Keqiang als fähigen und sachorientierten Anwalt aus Anhui. Li setzt sich als amtierender Staatspräsident (PM) stark für die Umsetzung von Rechtsstaatlichkeit ein. Ursprünglich zwar in der Rechtswissenschaft ausgebildet, ist Li auch in Wirtschaftsfragen äußerst bewandert. Brown spekuliert: „whether he has the instinctive understanding of Chinese economics dynamics that Zhu Rongji had, or even that of his new colleague on the Politburo Standing Committee, the hugely respected Wang Qishan,“ (S. 144). Außerhalb jeder Spekulation heißt es, Li „is a problem solver, but not a policy initiator – somwone who is competent, but not creative,“ (S.144). Zwar seien Lis medialen Auftritte makellos und –im Gegensatz zu Xi– applaudiere man für seine Englischkenntnisse (S.143); sie haben Li jedoch nicht davor bewahrt, einen Kampf um mediale Aufmerksamkeit antreten zu müssen.

Insbesondere mit der treffsicheren, wenn auch nahezu flapsigen, Charakterisierung der „fünf Sterne“ besticht Brown. So wird Wang Qishan zum „Joker in the Pack“, der durch seine Fähigkeiten als Krisenmanager bekannt geworden ist. Er wurde 2003 in die Hauptstadt zurückgeholt, um gegen die epidemische Verbreitung von SARS vorzugehen (S. 153). Yu Zhengsheng wird als der „Big Brother of the Elite“ bezeichnet und in Zhang Gaoli vermutet man den wahren „Master of GDP“. Zhang Dejiang bezeichnet Brown schlicht als „The Fixer“. Er erhielt im Jahr 2003 besondere mediale Aufmerksamkeit als der Wanderarbeiter Sun Zhigang totgeschlagen wurde, und Zhang einwilligte „pro-Stabilitätsmaßnahmen“ gegen die Protestbewegung einzusetzen (S. 171-172). Den als Chefideologen auftretenden Liu Yunshan bezeichnet Brown als „the Politburo’s first Journalist“. An seinem Fall werde besonders deutlich, dass faktionale Zuordnung wenig zum Verständnis seines Aufstieges beitrage: „His links to the Party Youth League were brief. He had no major link to Jiang Zemin, nor any evident provincial top leadership experience. He had never headed a ministery centrally. His whole career had been in the field of ideology, as a teacher, then a journalist, then a propaganda worker.“ Trotz fehlender Provinzleitungserfahrung, ziehe er reichlich Unterstüztung aus der intellektuellen Arbeit, denn „Ideology, after all, matters to the fifth-generatioon leadership“ (S.181). Kurzum, der Vergleich mit dem Management eines multinationalen Konzerns trifft wohl genau ins Schwarze.

Allzu offensichtlich wendet sich der Autor gegen die Verortung der aktuellen Führungspersönlichkeiten zu einer der historisch-ideologischen Faktionen, die in der Betrachtung der neuen dynamischen Netzwerke obsolet geworden seien. Ohne die Prägung der tradierten Faktionen sind jedoch auch die „neuen elitären Kreise“ nicht denkbar. Trägt nicht zuletzt die Bezeichnung Princling selbst zur Fortführung der Tradition, die Verbindung zur parteipolitischen Elite der Staatsgründer herauszustellen, bei? Brown beschreibt mit einem sehr anekdotischen Stil Chinas Machtpolitik, erklärt über sektorale und interessenbestimmte Netzwerke den Aufstieg der aktuellen Führungselite. Brown greift die jüngsten Ereignisse auf und stellt sie in einen machtpolitischen Kontext. Damit liefert der Autor einen herausragenden deskriptiven Beitrag zum Verständnis Chinas Gegenwartspolitik. Zwar führt Brown das Konzept der dynamischen Elitennetzwerke zur Abbildung einer gesellschaftspolitischen Pluralisierung, die sich in der Ausdifferenzierung informeller machtpolitischer Strukturen niederschlägt, ein; ein wissenschaftlich ausgearbeitetes Konzept zur Netzwerkanalyse bleibt aus. Dies ist – nach eigener Aussage – auch nicht Ziel des Buches. Die Bedeutung einer faktionalen Zugehörigkeit verschwindet nicht gänzlich: während diese in Relation an Gewicht verliert, kommen Profit und Geschäftspatronage als neue Komponenten hinzu.

Der Vorteil in der Netzwerkanalyse liegt unweigerlich darin, die vorhandene Durchlässigkeit zwischen den Netzwerkgruppen und Dynamik im Gerangel um Macht und Einflussnahme darzustellen. Die informative und faktenreiche Schilderung jüngster Machtkämpfe mit vielen historischen Bezügen und ausgewiesener Quellenarbeit bieten tiefe Einblicke in das politische Geschehen. Mit einer Mischung aus nuancierter und kolloquialer Sprache ist das Buch lesenswert.

Zum Autor

Kerry Brown ist geschäftsführender Direktor und Professor für Chinesische Politik an der Universität Sydney sowie „Associate Fellow of Chatham House, London. Er diente als „First Secretary“ der Britischen Botschaft in Peking und hat über 20 Jahre in China gelebt. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören „Contemporary China“ (2013); Friends and Enemies: The Past, Present and Future of the Communist Party of China (With Will Hutton, 2009) and with Jonathan Fenby: Struggling Giant: China in the 21st Centruy (2007).

Josie-Marie Perkuhn

<< Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Liu Jinzhong in Beijing, Shanghai und Moskau

Liu JinzhongVor kurzem wurde hier über die Hinrichtung des Agenten Richard Sorge im Jahre 1944 berichtet. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod starb sein wichtigster chinesischer Mitarbeiter Liu Jinzhong. Der 1901 in Nordchina geborene Liu, der auch viele andere Namen benutzte, veröffentlichte 1992 in einer kleinen Provinzzeitschrift in Shanxi einen kurzen Artikel über einen seiner – damals schon verstorbenen – Mitarbeiter. In diesem Artikel beschrieb er auf knapp zwei Seiten den Spionagering für den sie in den dreißiger Jahren gearbeitet hatten.

Gründung

Nachdem Sorge 1930 in Shanghai seine Tätigkeit aufgenommen hatte, suchte er zuverlässige chinesische Mitarbeiter, die für die nicht Chinesisch sprechenden europäischen Agenten Informationen beschaffen und übersetzen sollten. Diese sollten – wie Sorge – Deutsch oder Englisch sprechen; Russischkenntnisse waren unerwünscht, denn die Tätigkeit für die sowjetische Armee sollte nicht unnötig auffallen. Durch Freunde lernte Sorge Herrn Liu kennen, der Anglistik studiert hatte und der KP nahe stand, aber zu der Zeit nicht Mitglied war. Sorges Wunsch entsprechend suchte Liu weitere Mitarbeiter in seinem Freundeskreis. Die drei wichtigsten waren Liu Yiyao (nicht mit Liu Jinzhong verwandt), Xiao Xiangping und Lu Haifang.

Tätigkeit

Die drei übernahmen unterschiedliche Tätigkeiten in verschiedenen Städten und warben wohl über fünfzig weitere Mitarbeiter an. Liu Yiyao war häufig in Nordchina, Xiao in Ostchina und gleichzeitig für Japan zuständig. Mehr als zwei Jahre arbeitete und expandierte der Ring ohne große Probleme. Im Winter 1932-1933 kehrte Sorge nach Europa zurück und wurde dann nach Japan geschickt. Der Ring arbeitete zunächst weiter. Im Herbst 1933 traf ein Herr Bosch, der auch Walden und andere Namen benutzte, als neuer Chef in Shanghai ein.

Auflösung

Bald darauf sollte Liu Jinzhong nach Moskau reisen und er setzte Lu Haifang als seinen Nachfolger sein. Durch eine Unachtsamkeit von Lu und dessen Bruder wurden diese und Bosch 1935 verhaftet. Da die beiden Brüder früh Geständnisse ablegten, wurden weitere Chinesen inhaftiert und einige erschossen. Bosch bleib allerdings schweigsam, sodass ein Teil des Spionagerings intakt blieb und weiter arbeiten konnte; er selbst konnte nach etwa zweijähriger Haft ausreisen.

Flucht

Liu Jinzhong, seine Frau (die als Funkerin arbeitete) und zwei Kinder gingen in die Sowjetunion und arbeiteten später in Nordwestchina. (Auch Liu Yiyao und Xiao Xiangping konnten entkommen.) Von der Gruppe hörte man jahrzehntelang nichts mehr. Bosch veröffentlichte in den sechziger Jahren in der Sowjetunion Erinnerungen an Sorge und die Shanghaier Zeit.

Rentnerleben

Aus einem Nachruf, der im Jahr 2000 veröffentlicht wurde, geht hervor, dass Liu Jinzhong nach Gründung der Volksrepublik weiterhin geheimdienstlich tätig war. Als Pensionierungsjahr wird 1982 angegeben, als letzter Arbeitgeber, das inzwischen aufgelöste Diaochabu. In den folgenden zwölf Jahren veröffentlichte er mehrere autobiographische Texte, benutzte dafür allerdings verschiedene Pseudonyme, sodass die Identifizierung schwierig ist. Seine Frau war lange vor ihm gestorben; die beiden 1928 und 1931 geborenen „Kinder“ scheinen noch zu leben und haben auch selbst autobiographische Texte verfasst.

P.S.

Weitere chinesische Mitarbeiter Sorges, die nicht direkt mit Liu zusammen arbeiteten, waren Herr Wu Jianxi, der in Deutschland studiert hatte, und Frau Zhang Wenqiu; weitere Ausländer Ruth Werner und Helmuth Woidt.

Weitere Literatur:

Werner, Ruth: Sonjas Rapport, Berlin, 1977.

Kampen, Thomas: Chinesen in Europa – Europäer in China, Gossenberg, 2010.

Dr. Thomas Kampen

<< Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Sinologie und der Kalte Krieg

Im Jahr 2008 unterschrieben mehr als 20 Sinologen einen öffentlichen Brief an den Bundestag im Protest gegen Forderungen nach einer staatlichen Kontrolle der China-Berichterstattung. (Den Offenen Brief der 107 Chinawissenschaftler, Publizisten und Politiker von 27.8.2008. finden sie als doc-Datei hier.) Anlass war eine Redakteurin der Deutschen Welle gewesen, die aufgrund einer positiven Äußerung über die Armutsbekämpfung in China aus "Mangel an Gesinnung“ von ihrem Posten enthoben worden war. Sinologen, Politiker und Publizisten plädierten für ein differenzierteres China-Bild. Ein derart „werteorientierter Journalismus“ rief Assoziationen mit dem Kalten Krieg hervor. Warum?

Bild 1

Eminente amerikanische China-Experten („old China hands“) rückten 1949 zum ersten Mal ins Zentrum der Aufmerksamkeit, als man sie für den „loss of China“ (an die Kommunisten) verantwortlich machte. Zu ihnen zählten neben Militärs und Offizieren des während des zweiten Weltkriegs aktiven CIA-Vorläufers OSS auch die Sinologen J.K. Fairbank, O.E. Clubb und O. Lattimore. Die Vorwürfe konzentrierten sich besonders auf das internationalistische Institute of Pacific Relations (IPR) in New York, an dem neben Lattimore auch F.V. Field und K.A. Wittfogel tätig waren. Die Kritik wurde lauter, als sich China 1950 mit der Sowjetunion verbrüderte und in den Korea-Krieg (1950-53) eintrat. In den USA ging die „Rote Angst“ um und neben den „old China hands“ wurden während der Verfolgungswellen unter Senator J. McCarthy auch zahlreiche andere Sinologen (und Sinologie-Studenten) verhört. Das weiterhin unter Beschuss stehenden IPR verlor 1955 seinen steuerfreien Status und wurde fünf Jahre später aufgelöst. Seine Funktionen wurden größtenteils von der 1941 gegründeten Association for Asian Stuides (AAS) übernommen. Gleichzeitig investierte die US-Regierung in die Forschung und Lehre „kritischer Regionen und Sprachen“ (z.B. in der Form von „National Defence Foreign Language Fellowships“), sowie zahlreiche Fakultäten für East Asian Languages and Cultures (EALC) eingerichtet. Mit dem National Defense Education Act von 1957 wurde das Budget nach dem Sputnikschock nochmal drastisch erhöht. Ähnlich wie in Großbritannien rekrutierte sich die neue Generation von China-Experten als Teil der späteren „area scholars“ vor allem aus Kriegsveteranen (später auch aus dem Korea-Krieg) und Mitarbeitern des OSS, deren Studium gemäß der bis 1956 geltenden G.I. Bill finanziell unterstützt wurde. Viele waren während des Krieges im Pazifik stationiert gewesen und in Japanisch unterrichtet worden. Einige beeinflussten später maßgeblich die amerikanische Chinapolitik als Diplomaten, Sicherheitsberater oder Offiziere der CIA. Wie das OSS war die CIA nach Regionen (statt Disziplinen) organisiert. In den 60ern führte der Bruch zwischen China und der Sowjetunion bei den Chinawatchern zu einem Umdenken. Hatte man sich zuvor noch die „Achse Moskau-Beijing“ analysiert, konzentrierte man sich nun mit zahlreichen Biografien auf die Person Mao Zedongs.

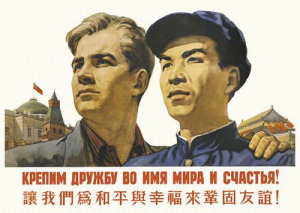

Bild 2Teilweise wandte man sich den unabhängigeren Sinologietraditionen Tschechiens und Japans zu, von denen letztere bis zum Ende der Kulturrevolution Kriegsende stark marxistisch orientiert gewesen war. In Westeuropa wurde die Sinologie aufgrund der geringeren politischen Relevanz Chinas (mit Ausnahme Großbritanniens) nicht so stark gefördert wie in den USA. Den auf Englisch publizierenden Sinologien in den Niederlanden und Schweden kamen die frühzeitig aufgenommenen diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik zu Gute. Hinter dem „eisernen Vorhang“ wurde die Fortführung sinologischer Traditionen durch die geforderte Parteilinientreue, sowie die starken Einschränkungen in der Kommunikations-, Publikations- und Bewegungsfreiheit erschwert. Zudem waren, wie in den Deutschlands der Nachkriegszeit, viele Sinologen in den anglophonen Westen emigriert (z.B. S. Eliséeff und P. Boodberg). Im Osten musste sich die Sinologie vorwiegend auf sozioökonomische oder politikferne Themen beschränken (v.a. Linguistik), in denen jedoch wichtige Beiträge geleistet wurden. Die tschechische Sinologie erwarb sich unter J. Průšek und dem Journal Archiv Orientálnyí einen internationalen Ruf, sah sich jedoch nach dem Prager Frühling starken Repressionen ausgesetzt. Positiv wirkten sich die (bis zum Bruch 1961) guten Beziehungen zur Volksrepublik aus, die Ost-Sinologen in den 50ern längere Forschungsaufenthalte in China ermöglichten.

<< Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wir brauchen die Qualitätssicherungsmittel!

Unter dem Hashtag #IchBrauchDieQSM wird seit einigen Tagen in den sozialen Netzwerken über die von der Landesregierung geplante „Umschichtung von Programmmitteln in die Grundfinanzierung“ informiert. Umschichtung? Das klingt eigentlich recht unspektakulär. Leider betrifft diese Umschichtung jedoch die Qualitätssicherungsmittel (QSM), die erst 2012 nach der Abschaffung der Studiengebühren eingeführt wurden.

Ihre Aufgabe ist es, die Qualität der Lehre auch nach dem Wegfall der Studiengebühren, zu sichern. Bislang war es der Landesregierung ein besonderes Anliegen, dass die Studierenden mitbestimmen dürfen, wofür diese Mittel verwendet werden. Am Institut für Sinologie wird das Mitbestimmungsrecht der Studierenden durch die studentischen Vertreter im Fachrat gewährleistet. So werden mithilfe der QSM beispielsweise Tutorien und die längeren Öffnungszeiten der Bibliothek finanziert.

Die grün-rote Landesregierung plant jedoch, einen Großteil der QSM in die Grundfinanzierung der Hochschulen fließen zu lassen. Damit würde über die Mittel nicht mehr von den Instituten und ihren studentischen Vertretern verfügt, sondern sie würden direkt bei den Zentralverwaltungen der Universitäten landen. Wenn nun nicht mehr die Institute und die Studierenden über die Verwendung der Gelder entscheiden, sondern eine Zentralverwaltung, die kaum einschätzen kann, woran es in den Instituten mangelt, dann ist die Qualität der Lehre nicht mehr gesichert.

Eine Petition des Bündnis „#IchBrauchDieQSM“, die dem baden-württembergischen Landtag vorgelegt werden soll, wurde seit dem 23. November bereits mehr als tausendmal unterschrieben.

Möchten auch Sie die Petition unterstützen, folgen sie bitte diesem Link.

Zum Eckpunkteplan der „Perspektive 2020“ der Landesregierung geht es hier.

Anna Schiller